Летом 2025 года в российских городах вновь зафиксированы тревожные случаи рискованного поведения подростков.

28 августа. /MEDIA TALK/. Летом 2025 года в российских городах вновь зафиксированы тревожные случаи рискованного поведения подростков. Камеры видеонаблюдения запечатлели, как дети намеренно выбегают перед движущимся транспортом, играя в опасный челлендж, известный как "Беги или умри". Родители и педагоги бьют тревогу - смертельная игра, появившаяся восемь лет назад, снова набирает популярность среди школьников. Суть этого опасного развлечения проста: участники должны максимально близко пробежать перед проезжающим автомобилем. Эксперты обращают внимание на циклический характер этой проблемы. Каждые несколько лет игра «Беги или умри» возвращается в подростковую среду, приобретая новые формы, а возраст участников становится всё младше. Надо отметить, что «вирусится» этот челлендж не только в России, но и в Беларуси, Казахстане и других государствах, где распространён русскоязычный контент.

Фото: ru.freepik.com

В конце июня 2025 года в Самарскую областную больницу им. В.Д. Середавина поступила 10-летняя девочка Алина Смирнова (имя изменено — прим. редакции) с множественными травмами. По официальной версии - ДТП во дворе дома. Однако, как выяснилось позже, ребенок намеренно бросился под машину, выполняя задание смертельного челленджа "Беги или умри". На записи с камер наблюдения видно, как девочка выбегает на дорогу перед автомобилем, в то время как двое одноклассников снимают происходящее на телефон.

Видео: из личного архива семьи Смирновых

Врачи детской поликлиники больницы им. В.Д. Середавина рассказали родителям, что к ним время от времени привозят подростков с травмами, полученными в ходе этой «игры». Но отдельную статистику таких происшествий они не ведут. Об этой истории стало известно от дедушки пострадавшей девочки. Георгий Смирнов (имя изменено — прим. редакции) обратился в редакцию «Медиа Ток», чтобы привлечь внимание родителей к потенциальным рискам, связанным с этим челленджем. «Внучка наотрез отказалась рассказывать взрослым о том, кто дал ей это опасное задание. Но весной этого года я сам столкнулся с двумя подростками 9-11 лет, которые прятались с телефонами наготове между машин во дворах в Кировском районе Самары. Притормозил и отругал их. В этом возрасте дети не осознают всю глубину последствий своих действий», объясняет Георгий Смирнов. Семья Алины Смирновой предпочла не обращаться в полицию после ДТП, чтобы избежать публичного обсуждения.

Кстати, по информации «Медиа Ток» оказалось, что в МВД Самарской области, Волгограда и Москвы, куда направлялись редакционные запросы, нет отдельной статистики по таким случаям. Все травмы и аварии с участием несовершеннолетних регистрируются как ДТП без указания причин. Сведения о пострадавших от подобных опасных игр обычно становятся известны благодаря публикациям в социальных сетях и СМИ. Официальные органы редко рассматривают эту проблему как отдельную категорию, что затрудняет понимание ситуации и принятие эффективных мер.

Фото: ru.freepik.com

А давно ли «играют»? Хронология трагических событий.

2017 год

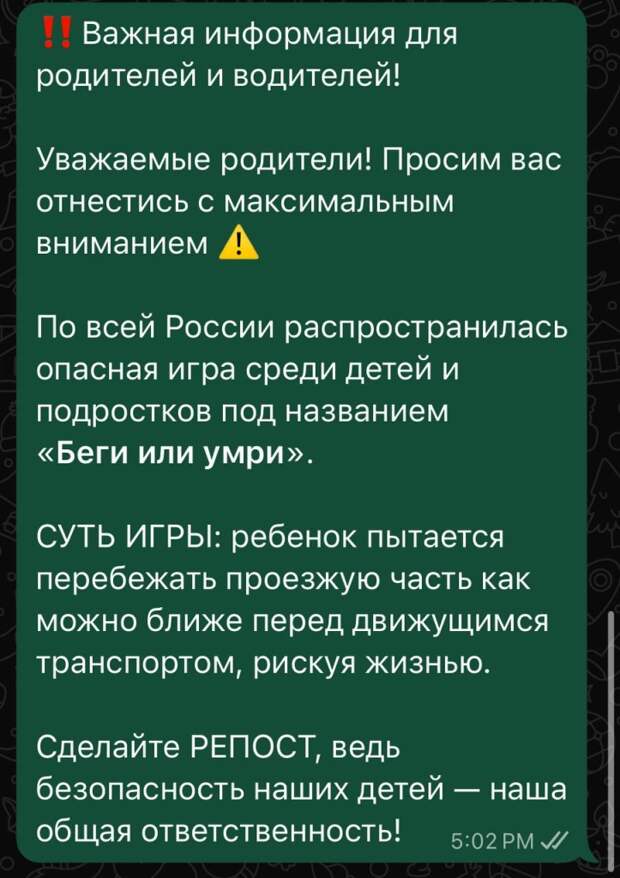

Первые тревожные сигналы появились еще в 2017 году. Случаи ДТП с участием подростков были зарегистрированы в разных городах России. Первым обратил внимание на странную тенденцию начальник управления МВД по Хабаровску Александр Прохорец: подростки специально перебегали дорогу перед близко идущим транспортом, а их друзья снимали это на телефон. "Они соревнуются, кто рискнул больше", — пояснял Александр Прохорец, выступая на совещании перед коллегами. В этом же году Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова потребовала от ГИБДД усилить профилактику. Она направила обращение к Виктору Нилову, руководителю Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России, с просьбой рассмотреть вопрос о существовании игры «Беги или умри». В этот же период в родительских чатах, в соцсетях и мессенджерах начали массово распространяться тревожные сообщения с предупреждением о распространении новой опасной игры среди подростков.

Фото: MEDIA-TALK

2018-2019 гг.

Следующий период 2018-2019 годов ознаменовался новой волной популярности опасных игр среди подростков, которые активно обсуждались в СМИ и привели к блокировке тематических интернет-сообществ. Участники движения записывали экстремальные видео и публиковали их в закрытых чатах мессенджеров и социальных сетей, включая ВКонтакте и Telegram. В сентябре 2018 года в Краснодарском крае произошел инцидент с участием двух подростков, которые получили травмы при попытке перебежать автомобильную трассу. Спустя год, в сентябре 2019 года, в Екатеринбурге шестнадцатилетний юноша попал под колеса автомобиля в районе Пионерского поселка.

2020-2022 гг.

Во время пандемии в 2020-2022 годов, несмотря на снижение уличной активности из-за карантинных мер, игра видоизменилась и породила новые смертельно опасные форматы. Среди них выделился «Поезда вызов» (пересечение железнодорожных путей), «Слалом» (движение между автомобилями) и «Дорожный челлендж» (преодоление максимального расстояния перед приближающимся транспортом). Осенью 2021 года было зафиксировано несколько трагических случаев: в Москве два несовершеннолетних получили тяжелые травмы при попытке перебежать проезжую часть, а в Петрозаводске подросток погиб под колесами автомобиля во время подобного опасного эксперимента.

2024-2025 гг.

Опасная игра возродилась в соцсетях через короткие провокационные ролики в TikTok и Likee, приобретя вирусный характер. В средствах массовой информации и социальных сетях стало появляться всё больше сообщений о случаях челленджа.

• 25 июня 2024 года в Московской области 13-летний подросток погиб, попав под машину в сельской местности.

• 28 апреля 2025 года в Свердловской области подросток с переломами был госпитализирован после наезда Mercedes.

• 23 мая 2025 года в Альметьевске девочка, прятавшаяся между автомобилями, внезапно выбежала под колеса проезжающей машины и была госпитализирована.

• 24 мая 2025 года в Миассе 9-летний мальчик, выбежавший на дорогу из кустов, попал под Mercedes и погиб от полученных травм.

• 25 мая 2024 года в Липецке 7-летний ребенок бросился под колеса Audi во дворе дома, водитель не успел среагировать — мальчик погиб.

В мае 2025 года в Волгограде 10-летняя девочка преднамеренно бросилась под колеса на трассе, получив серьезные травмы.

• 14 июня 2025 года в Екатеринбурге 9-летний ребенок был госпитализирован после повторения опасного трюка из соцсетей.

После серии происшествий с подростками на дороге, последовала реакция. Так, например, ГИБДД Казани опубликовала предупреждение в своем Telegram-канале: "Анализ детского дорожно-транспортного травматизма показывает, что всплеск ДТП с участием детей происходит в период школьных каникул". А генеральный директор "Мострансавто" Андрей Майоров открыто заявил в своих социальных сетях: "Эта смертельно опасная забава уже привела к гибели нескольких несовершеннолетних". Водителям автобусов стали давать специальные инструкции при виде подростков у дороги.

Феномен опасных игр среди подростков: суть и история явления

Опасные игры среди подростков — это не просто случайные всплески и не явления времени. Бабушка двух внуков и мама двух взрослых сыновей Наталья Иванова (имя изменено, прим. редакции) делится воспоминаниями: «В 80-е годы, когда я была подростком, мы так же перебегали дорогу перед едущими машинами, без какого-то челленджа. Просто на спор. Другие подростки прыгали по крышам гаражей или по трубам теплосетей». Соцсети превратили дворовые шалости в вирусные челленджи, где ценой лайков становится здоровье и жизнь. Эксперты считают, что борьба с конкретными названиями («Синий кит», «Беги или умри», «Красный лис») подобна борьбе с симптомами, а не с причиной болезни, так как ее истоки лежат гораздо глубже.

От Великобритании до России: история тревожного явления

История организованных опасных игр берет начало в начале 2010-х годов в Великобритании, где подростки начали массово снимать и распространять видео с выполнением смертельно опасных заданий: прыжков с высоты, экстремального перехода дорог перед транспортом. Изначально эти действия не имели централизованных кураторов, распространяясь стихийно через социальные сети. В российском цифровом пространстве явление получило широкую огласку в 2015 году после трагического случая с Риной Паленковой. Расследование выявило существование так называемых «групп смерти». Примечательно, что, как отмечают исследователи, изначально многие такие сообщества создавались для относительно безобидных заданий, но постепенно эскалировали в опасную игру, вышедшую из-под контроля создателей.

Психология риска: «мозг с неисправными тормозами»

Почему же, несмотря на все запреты и усилия властей, игра продолжает жить в новых форматах, мигрируя из «ВКонтакте» в TikTok и Telegram? Эксперты единогласно утверждают, что корень проблемы кроется в особенностях подростковой психологии. Антон Шестаков, врач-психиатр, судебно-психиатрический эксперт: «За 15 лет практики я видел последствия многих подростковых "игр". Недавно на экспертизе был 14-летний Максим - прыгал с крыши гаража, "проверяя судьбу". Выжил, но остался инвалидом». Мозг подростка похож на мощный автомобиль с неисправными тормозами, объясняет психиатр. Он не способен адекватно оценивать риски - префронтальная кора еще не сформирована. При этом потребность в острых ощущениях зашкаливает. «Раньше дети рисковали во дворе, сейчас ищут экстрим в интернете, где легко найти "инструкции" к опасным челленджам».

Но проблема не сводится только к физиологии. Глубинные причины часто лежат в области социального самоутверждения и переживания личных травм. Влияние окружения и желание соответствовать ожиданиям коллектива играют ключевую роль, считает психолог Ника Болзан. Она объясняет, что исследования показывают тревожную закономерность: подростки, пережившие эмоциональное насилие, отвержение или буллинг, втрое чаще вовлекаются в опасные игры: «Травмы затрудняют саморегуляцию и формируют чувство небезопасности». Для подростков, рассказывает психолог, риск становится способом доказать собственную значимость, бросить вызов миру, который будто бы их не замечает. Иногда, это крик о помощи, замаскированный под браваду. Впрочем, клинический психолог Ксения Савельева считает, что напротив, типичные представители группы риска — это не всегда «трудные» подростки: «Тихие «хорошие» (перфекционисты и отличники): такие подростки, несмотря на высокие достижения, могут испытывать внутреннее напряжение и недовольство собой. Это те, кто устал быть «идеальными» и пытается вырваться из-под невыносимо тяжелого груза родительского ожидания «идеальности» во всем от них».

Фото: ru.freepik.com

Соцсети как катализатор: алгоритмы, создающие «воронку»

Цифровая среда стала мощнейшим усилителем и катализатором этих врожденных и приобретенных рисков. Алгоритмы соцсетей работают на удержание внимания любой ценой, что создает крайне опасный эффект. Как объясняют эксперты алгоритмы соцсетей создают эффект воронки — один просмотр экстремального видео увеличивает показ аналогичного контента на 300%. Подросток, искавший просто острых ощущений, незаметно для себя попадает в опасную информационную ловушку, где рискованное поведение становится новой социальной нормой, одобряемой лайками и комментариями. Виртуальное одобрение заменяет реальное признание, формируя зависимость. Павел Азыркин, эксперт Высшей школы экономики объясняет, что нельзя найти конкретную причину в таком поведении подростка: «Соцсети – могут быть триггером, но никогда первопричиной. Семья закладывает фундамент: если ребёнок не чувствует, что его видят и слышат, он будет искать (и найдет) это во внешней среде. Школа часто не замечает тревожные сигналы».

Крик о помощи: какие сигналы нельзя игнорировать

Специалисты подчеркивают, что ключ к предотвращению трагедий лежит в своевременном распознавании тревожных сигналов. Родителям и педагогам стоит обратить внимание на следующие изменения в поведении:

• Резкие перепады настроения, замкнутость.

• Внезапный интерес к тематике смерти, мрачная символика в рисунках или переписке.

• Появление необъяснимых травм, синяков, порезов.

• Ночная активность, особенно в интернете.

• Фразы о бессмысленности жизни, собственной ненужности.

Анна Хоботова, подростковый психолог-психотерапевт, руководитель сети центров помощи трудным подросткам: «Важно понимать разницу между нормальным подростковым бунтом и реальной угрозой. Если подросток экспериментирует с внешностью: красит волосы в зеленый цвет — это самовыражение. Но если он начинает демонстративно игнорировать инстинкт самосохранения — перебегать дорогу, сидеть на краю крыши — это уже не бунт, это крик о помощи, который нельзя игнорировать».

Пути решения: запреты или альтернативы?

Единственно верного решения проблемы не существует, однако эксперты сходятся во мнении, что тотальные запреты и замалчивание дают обратный эффект, лишь подогревая интерес. Психологи рекомендуют предложить подростку здоровые альтернативы, которые позволяют удовлетворить ту же потребность в адреналине, признании и принадлежности к группе. Анна Хоботова, подростковый психолог-психотерапевт, руководитель сети центров помощи трудным подросткам: «У меня был подросток, который сначала снимал опасные видео, прыгал с гаражей. Через год он стал победителем в городских соревнованиях по паркуру. Он все еще искал экстрим, но уже в безопасной и контролируемой форме. Главное показать, что путь самореализации может быть другим. И он может приносить уважение, признание и даже успех».